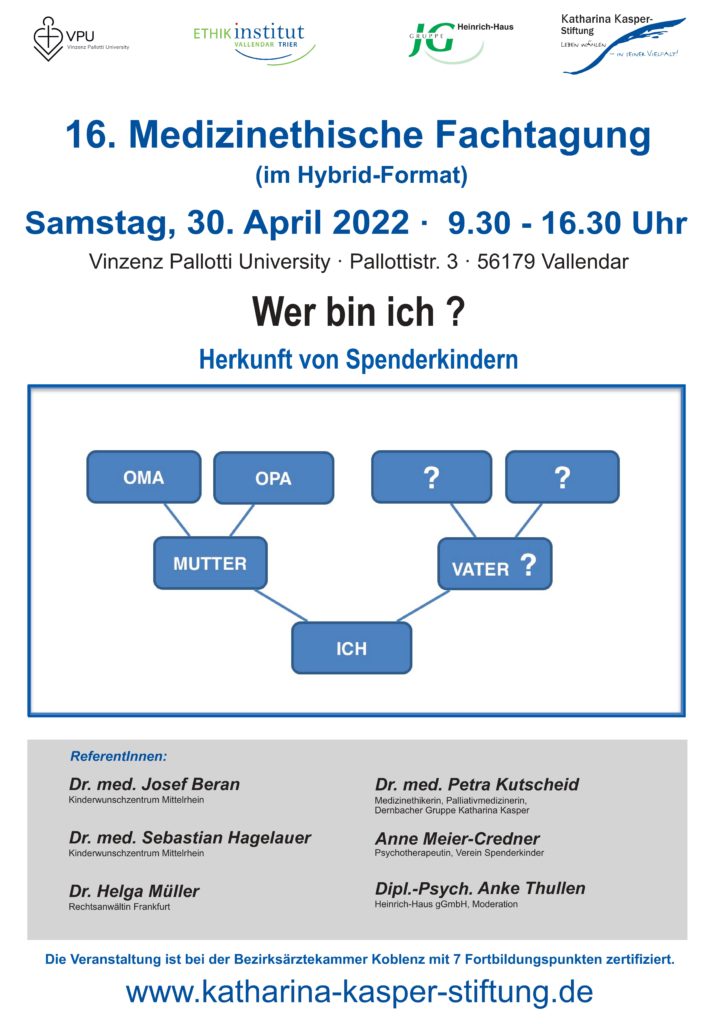

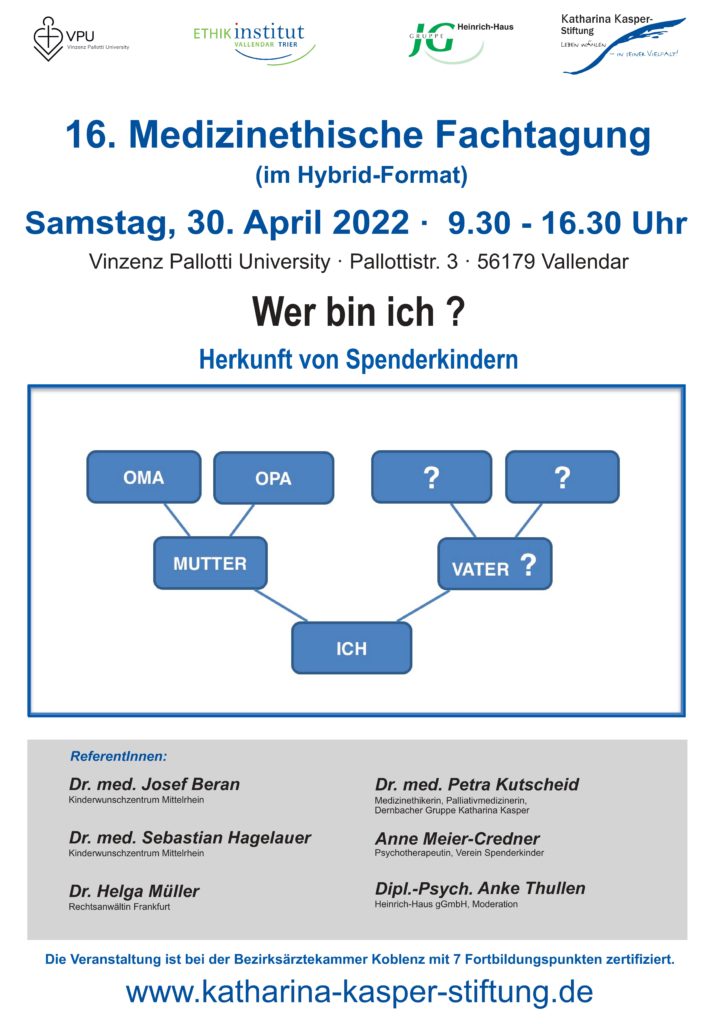

Unter dem Titel „Wer bin ich? – Herkunft von Spenderkindern“ findet am 30. April von 9:30 bis 16:30 Uhr eine medizinethische Fachtagung statt. Die digitale Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos im VPU-Flyer.

Unter dem Titel „Wer bin ich? – Herkunft von Spenderkindern“ findet am 30. April von 9:30 bis 16:30 Uhr eine medizinethische Fachtagung statt. Die digitale Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos im VPU-Flyer.

Die Spenderkinder, die aus der Praxis von Dr. Schaad in Bad Pyrmont stammen, treffen sich am 7. Mai 2022 in Bad Pyrmont. Bislang gibt es 10 bestätigte Teilnehmer:innen, die sich auf einen gemeinsamen Tag des Kennenlernens und des Austauschs freuen.

Weitere Spenderkinder aus der Praxis von Dr. Schaad können gerne teilnehmen. Den genauen Ort und die Uhrzeit erfahrt ihr per E-Mail an info@spenderkinder.de

Aus den USA ist es schon bekannt: Gruppen mit mehr als 100 Halbgeschwistern, die denselben genetischen Elternteil haben. Auch im Verein Spenderkinder haben DNA-Tests bewiesen, dass esmehrere große Halbgeschwistergruppen gibt. Wir haben fünf Halbgeschwistergruppen, die aus 7 bis 9 Familien bestehen1. Da sehr viele Spenderkinder in Deutschland nichts von ihrer Zeugungsart wissen, dürften viele Halbgeschwistergruppen tatsächlich noch erheblich größer sein. Von einem Reproduktionsmediziner wissen wir aus Praxisaufzeichnungen, dass er teilweise über 100 durch einen Mann erzeugte Schwangerschaften dokumentierte. Bei zwei Reproduktionsmedizinern vermuten wir, dass sie jeweils nur einen Spender hatte, da bislang alle Spenderkinder aus diesen Praxen sich als Halbgeschwister herausgestellt haben. Durch die zunehmende Verbreitung von DNA-Datenbanken und die Durchsetzung des Rechts von Spenderkindern auf Kenntnis ihrer Abstammung werden solche Vorgänge zunehmend nachvollziehbar und aufgedeckt.

Keine gesetzliche Obergrenze in Deutschland

Es gibt in Deutschland kine gesetzliche Grenze für die Anzahl der Kinder, die durch den Samen einer Person durch Samenvermittlung entstehen. In der „(Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion“ fand sich von 2006 bis 2018 die Vorgabe, dass durch einen Spender nicht mehr als zehn Schwangerschaften erzeugt werden sollten.2 Ob diese standesrechtlichen Regelungen jedoch tatsächlich verbindlich waren, ist umstritten, weil die Ärzte bis zum Inkrafttreten des Samenspenderregistergesetzes im Jahr 2018 nicht verpflichtet waren, die durch eine Person gezeugten Kinder nachzuverfolgen und zu dokumentieren. Die Ärztekammer Nordrhein wies im Jahr 2015 auf eine Beschwerde des Vereins Spenderkinder darauf hin, dass diese Richtlinie nur nachrangig anwendbar sei und die Forderung nach einer Obergrenze in den politischen Raum gebracht werden sollte. Außerdem könne daraus, dass ein Mann über eine sehr lange Zeit Samen abgegeben habe, nicht darauf geschlossen werden, dass hierdurch eine erhebliche Zahl von Kindern gezeugt würde.

In der aktuellen Version der „Richtlinie zur Entnahme und Übertragung von menschlichen Keimzellen im Rahmen der assistiertenReproduktion“ aus dem Jahr 2018 findet sich keine Aussage mehr zu einer Obergrenze. Grund hierfür ist, dass der Vorstand der Bundesärztekammer im Februar 2015 beschlossen hatte, die medizinisch- wissenschaftlichen Fragestellungen klar von den gesellschaftspolitischen Aspekten zu trennen.

Dem Verein Spenderkinder ist bekannt, dass manche Menschen bei deutschen Samenbanken oder an deutsche Reproduktionsmediziner bis über 20 Jahre regelmäßig Samen abgegeben haben. Bei einer Abgabe über einen solch langen Zeitraum liegt es nahe, dass wesentlich mehr als zehn Kinder entstanden sind, wie z.B. die Dokumentation des Münchner Arztes zeigt, der bis über 100 erzeugte Schwangerschaften durch einen einzelnen Spender festgehalten hat. Einige Menschen haben zudem an mehreren Kliniken oder Samenbanken Samen abgegeben. Ein Arzt, bei dem eine sehr große Halbgeschwistergruppe entstand, äußerte sich hierzu, dass es zu teuer wäre, wenn man den Samen einer Person nur für wenige Paare verwenden würde, außerdem gäbe es nicht so viele abgabebereite Personen.

Einige Samenbanken äußern zumindest öffentlich, dass sie sich bemühen, eine gewisse Anzahl an Kindern nicht zu überschreiten. Wie genau sie das sicherstellen, ist jedoch nicht nachvollziehbar und auch nicht überprüfbar. Hierzu sind sie gesetzlich aber nicht verpflichtet. Bei einer deutschen Samenbank, die derzeit einen öffentlich einsehbaren Spenderkatalog anbietet, werden 5 Personen aufgeführt, bei denen über 30 Einheiten Samen verfügbar sind. In einem Fall waren sogar 74 Einheiten verfügbar. Auch wenn sicherlich nicht jede künstliche Befruchtung mit dem Samen dieser Personen erfolgreich sein wird, ist doch davon auszugehen, dass bei so vielen verfügbaren Einheiten mehr als 10 Kinder gezeugt werden – zusätzlich zu vermutlich bereits gezeugten Kindern.

In anderen Ländern gibt es Obergrenzen:

Zu viele Halbgeschwister sind für viele Spenderkinder belastend

Aus Sicht der Vereins Spenderkinder ist eine Begrenzung der Anzahl der durch eine Person über eine ärztliche Samenvermittlung gezeugten Kinder unbedingt notwendig. Zu diesem Thema haben wir unsere Mitglieder befragt, die schon relativ viele Halbgeschwister gefunden haben, ihre Aussagen geben wir in kursiver Schrift wieder.

Bezüglich der Anzahl der Halbgeschwister: also ich denke ab 20-30 wird es schon schräg. Vorausgesetzt alle suchen den Kontakt. Spätestens ab 50 wird es vermutlich unangenehm. Eine gesetzliche Grenze? Ja, definitiv. Ich finde die Größenordnung 10 erfolgreiche Spenden sollten nicht überschritten werden.

Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn es dazu feste Grenzen gäbe. Das würde dann auch die Ungewissheit beseitigen, wie viele mögliche Halbgeschwister dort wohl sein mögen. 100 oder 200 finde ich deutlich zu viel. Ich hätte nichts dagegen, wenn es bei meinen 14 Geschwistern bleibt, denke aber es sollten nicht mehr als 20 werden.

Zwar freuen sich die meisten Spenderkinder über Halbgeschwister.

Ich war in der komfortablen Situation, dass mir nach und nach mehr Geschwister angezeigt wurden und ich sie nach und nach kennenlernen konnte und nicht mit einer großen Menge zu Beginn abgeschreckt war. So könnte es aus meiner Sicht auch eine Weile weitergehen, ruhig auch bis 20 oder mehr, da ja auch nicht alle den Kontakt wünschen oder man sicher nicht zu allen hingezogen sein wird, was ja bei uns in der Gruppe auch teilweise der Fall ist. Momentan finde ich jeden Treffer noch sehr aufregend und freue mich sehr, Kontakt mit den neuen Geschwistern zu haben.

Ich habe die Tatsache, viele Halbgeschwister zu haben, nicht als „Belastung“ wahrgenommen. Es war am Anfang eher eine Überraschung und sehr unerwartet von Null Treffern auf so viele Halbgeschwister zu treffen. Das Gefühl bei den Treffern hat sich dementsprechend auch verändert: Anfangs war es super aufregend und man konnte es kaum fassen. Jetzt hat man sich daran gewöhnt, die Neugier auf die neue Person bleibt aber natürlich.

Je mehr Halbgeschwister es gibt, desto eher kann jedoch das Gefühl entstehen, aus einer „Massenproduktion“ zu stammen.

Mein Erzeuger war bei der Zeugung von bis zu 400 Kinder beteiligt. Als ich davon im ersten Gespräch mit einem Halbbruder erfahren habe, war ich erstmal überrascht. Es ging mir nie darum, dass ich eine von vielen und so weniger wert bin. Der Erzeuger hat ja vermutlich eh keine Bindung zu uns gehabt. Doch ich musste mich mehrere Tage erstmal fragen was für eine Person er sein muss, wenn er so viele Male seine Gene verantwortet hat. Dementsprechend fand ich es schon sehr schockierend.

Ich weiß, dass vor allem bei unseren ehelichen Geschwistern der Gedanke der Entwertung eine Rolle spielt. Meinem Gefühl nach gehen sie mit jedem neuen Geschwister mehr auf Abstand. Wären wir nur ein oder zwei Spenderkinder, schätzte ich die Wahrscheinlichkeit für eine enge Beziehung höher ein.

Jedes neue Geschwisterkind bedeutet außerdem eine mentale Anpassung, eine Erweiterung der Familie und der bestehenden Beziehungen.

Würden mir 20 oder mehr Halbgeschwister angezeigt, wäre das ein zusätzlicher Schock mit dem ich eine ganze Weile bräuchte um einen Umgang damit zu finden. Je mehr Halbgeschwister, desto schwieriger.

Ich fühle mich verpflichtet, künftige Halbgeschwister mit offenen Armen zu begrüßen, aber ich habe es mir auch nicht ausgesucht, dies eventuell 50 mal tun zu müssen.

Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, zu weiteren, neu dazu kommenden Menschen eine enge Beziehung aufzubauen, einfach aus Kapazitätsgründen. Und irgendwie wären dann auch erstmal diejenigen dran, zu denen ich jetzt aktuell schon keine enge Beziehung habe.

Je größer die Gruppe ist, desto unpersönlicher wird es.

Es war etwas merkwürdig, dazu zu kommen. Alle kannten sich schon, teilweise sehr gut. Man kann sich so auch schnell etwas abgehängt fühlen. Ich glaube das wird neuen Generationen sogar eher mal passieren.

Bei sehr vielen Halbgeschwistern ist es auch für den genetischen Elternteil kaum möglich, alle als Individuen wahrzunehmen, wenn die Spenderkinder – was wahrscheinlich ist – früher oder später Kontakt zu ihm aufnehmen.

Viele Mitglieder unseres Vereins schildern es als besonders belastend, dass sie nicht wissen, wie viele andere Geschwister sie in der Zukunft noch entdecken werden – 5 oder 100.

Es bleibt die Ungewissheit, wie viele Treffer noch kommen werden und wie viele Halbgeschwister es insgesamt gibt, von denen man nie erfahren wird.

Wenn ich lese und mir vorstelle, dass ich hundert (oder lass es auch nur 20) Halbgeschwister habe, dass fühle ich gleichzeitig auch ein Bedürfnis, alle kennenzulernen. Irgendwie der Vollständigkeit halber. In gewisser Weise gehören sie zu mir. Ein Halbgeschwister nicht zu kennen, fühlt sich in meiner Vorstellung unvollständig an. So geht es mir auch mit dem Gedanken, dass da draußen höchstwahrscheinlich noch weitere von unserer Halbgeschwistergruppe rumlaufen. Sie sind mir zu viel. Und gleichzeitig will, muss! ich sie kennenlernen.

Dazu kommt, dass die Gefahr einer unwissentlichen sexuellen Beziehung zwischen Halbgeschwistern rein statistisch steigt, je mehr Kinder durch eine Samen abgebende Person gezeugt werden, insbesondere weil viele Eltern ihre Kinder nicht über ihre Zeugungsart aufklären. Diese Befürchtung empfinden viele Mitglieder unseres Vereins als belastend. Einige Halbgeschwister ähnlichen Alters aus unserem Verein sind in Nachbarorten aufgewachsen, so dass die Gefahr einer Beziehung relativ hoch war.

Ich bin absolut für eine Maximalanzahl, und auch für eine Streuung. Es kann nicht sein, dass ich jahrelang jeden Freitag und Samstag im gleichen Club in Reutlingen tanzen war wie einer meiner vielen Halbbrüder – ohne es zu wissen.

Obergrenze durch Ergänzung des Samenspenderregistergesetzes einfach umzusetzen

Mit dem Samenspenderregister existiert seit Mitte 2018 ein zentrales Register, mit dem die Einhaltung einer Obergrenze tatsächlich kontrolliert werden könnte. In diesem wird bereits festgehalten, an welche Empfänger:innen der Samen welcher Person vermittelt wird. Es wäre leicht umsetzbar, bei eine bestimmten Anzahl von Empfänger:innen die jeweilige Samen abgebende Person für weitere Vermittlungen zu sperren.

Der Verein Spenderkinder fordert, dass eine Obergrenze von sechs Familien eingeführt wird, in der Kinder durch Samenzellen einer Person gezeugt werden. Dabei halten wir es für sinnvoll, dass sich die Obergrenze an den Empfänger:innen orientiert (also an Familien) und nicht an der Zahl der insgesamt gezeugten Kinder. Das Erreichen der Obergrenze würde dann nicht verhindern, dass eine Familie ein weiteres Kind von demselben genetischen Elternteil bekommt.

Auch die Bundesärztekammer hatte sich im Jahr 2016 in einer Stellungnahme zum „Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen“ vom 21.12.2016 für eine gesetzliche Beschränkung der durch einen Samenspender gezeugten Kinder ausgesprochen.

Europäische Obergrenze erforderlich

Eigentlich bedarf es jedoch einer europäischen Obergrenze. Denn wenn jeder Staat zwar eine nationale Obergrenze hat, aber den Export von Samen in andere Länder erlaubt bzw. den Import ins eigene Land, können die jeweiligen nationalen Obergrenzen ausgenutzt werden und trotzdem eine erhebliche Anzahl von Familien durch Samenvermittlung einer Person entstehen.

Der Verein Spenderkinder hat eine Beschwerde gegen zwei Samenbanken eingereicht, die einen öffentlich im Internet einsehbaren Katalog von Männern anbieten, die ihren Samen abgeben.

In den USA üblich, in Deutschland aber nicht: Datenbanken von Samen- und Eizellbanken, in denen sich Wunscheltern Menschen aussuchen können, deren Samen oder Eizellen sie kaufen möchten. Die Menschen werden mit Fotos, ethnischem Hintergrund, Größe, Gewicht, Aussehen und Hobbys beworben, meistens sind Fotos beigefügt. Für Sperma und Eizellen von attraktiven und hoch gebildeten Menschen werden dabei üblicherweise höhere Preise gefordert.

In Europa haben sich die Mitgliedsstaaten der EU jedoch entschieden, dass Organe und Gewebe, wozu auch Ei- und Samenzellen zählen, keine Handelsware sein dürfen. Die „Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen“ (auch bezeichnet als Gewebe-Richtlinie) sieht vor, dass Organe und Gewebe nicht mit Gewinnerzielungsabsicht vertrieben werden.1 Umgesetzt worden ist dies in Deutschland in § 17 Absatz 1 Satz 1 des Transplantationsgesetzes (TPG): „Es ist verboten, mit Organen oder Geweben, die einer Heilbehandlung eines anderen zu dienen bestimmt sind, Handel zu treiben.“ Ausgenommen ist lediglich die „Gewährung oder Annahme eines angemessenen Entgelts für die zur Erreichung des Ziels der Heilbehandlung gebotenen Maßnahmen“. Entsprechend dürfen Spermien nicht gekauft und auch nicht zum Kauf angeboten werden, erlaubt ist lediglich eine Aufwandsentschädigung.2 Hieran erinnern wir regelmäßig Samenbanken in Deutschland, die versuchen, für die Abgabe von Samen vor allem mit der dafür gezahlten Aufwandsentschädigung zu werben.

Inzwischen gibt es auch zwei Samenbanken in Deutschland, die einen öffentlich einsehbaren Katalog von Menschen anbieten, die Samen abgeben.3 In dem Katalog werden ethnischer Hintergrund, Augenfarbe, Größe, Gewicht, Ausbildung, Hobbys und Motivation angegeben. Bei der einen Samenbank können nach Erstellung eines Accounts sogar Fotos betrachtet und Favoritenlisten angelegt werden. Bei der anderen Samenbank ist das bei Internetshops übliche Symbol für den Einkaufswagen durch einen Kinderwagen ersetzt worden. Letztere ist mit Novum verbunden – eine reproduktionsmedizinische Praxis, mit der viele unserer Mitglieder rechtliche Auseinandersetzungen führen. Die andere Samenbank scheint eine deutsche Niederlassung einer dänischen Samenbank zu sein – die sich aber dennoch an deutsches Recht halten muss.

Solche Kataloge sind aus Sicht des Vereins Spenderkinder in Deutschland wegen eines Verstoßes gegen § 17 TPG rechtswidrig, weil sie Samen wie ein kommerzielles Produkt darstellen, das wie bei einem Shopping-Portal mit wenigen Klicks gekauft werden kann. Es handelt sich hierbei jedoch um einen Vorgang, der zur Zeugung eines Menschen führen wird – die Person, deren Sperma gewählt wird, ist der genetische Elternteil des entstehenden Kindes. Ein solcher Vorgang muss aus unserer Sicht mit dem entsprechenden Respekt behandelt werden. Eine anpreisende Werbung erfüllt nicht diesen Respekt. Außerdem dürfte es die Auswahl von genetischen Elternteilen nach als wünschenswert beurteilten Merkmalen wie Studium und Aussehen fördern – teilweise vielleicht in der Hoffnung, dass das entstehende Kind diese Merkmale ebenfalls aufweisen wird. Das kann dazu beitragen, dass das durch den Samen dieser Person entstehende Kind sich wie ein gekauftes Profukt fühlen. Einige Mitglieder unseres Vereins schildern dieses Gefühl bereits jetzt.

Zwar ist nach § 17 Absatz 1 Satz 2 TPG die „Gewährung oder Annahme eines angemessenen Entgelts für die zur Erreichung des Ziels der Heilbehandlung gebotenen Maßnahmen“ zulässig sei. Das beinhaltet unserer Ansicht nach jedoch nicht, die Samen abgebenden Menschen mit anpreisenden Angaben zu bewerben. Wenn Ärzte beteiligt sind, dürfte es sich außerdem um einen Verstoß gegen § 27 Absatz 3 der der (Muster-)Berufsordnung für Ärzte handeln.

Auffallend ist, dass andere Samenbanken in Deutschland einen vergleichbaren Online-Katalog nicht anbieten, sondern den Wunscheltern Spender lediglich aufgrund einer Typangleichung in Beratungsgesprächen vorschlagen. Damit können Wunscheltern immer noch in einem gewissen Umfang den genetischen Elternteil auswählen, aber nicht nach völlig frei gewählten Merkmalen. Wir hoffen, dass dies so bleibt. Eine Samenbank aus München lehnt eine solche Katalogbestellung sogar ausdrücklich ab: „Eine Kommerzialisierung der Samenspende durch optimierende Auswahlverfahren (z.B. nur Universitätsprofessoren und Leistungssportler) fördert die Cryobank-München deshalb ebenso wenig, wie anonymen Versandhandel übers Internet. Auch können Sie bei uns nicht aus Katalogen auswählen und bestellen.“

Noch handelt es sich bei den Katalogen um einen ungewöhnlichen Vorgang in Deutschland. Wir befürchten jedoch, dass in der Zukunft viele andere Samenbanken nachziehen könnten, um nicht in einen Wettbewerbsnachteil zu gelangen. Insbesondere müssen denkbare Steigerungen der Kommerzialisierung verhindert werden, zum Beispiel indem Rabatte für die Proben von wenig beliebten Spendern gewährt werden oder Samenbanken an Verkaufsaktionen wie dem „Black Friday“ mitwirken (beides ist in den USA bereits vorgekommen).

Der Verein Spenderkinder hat daher gegen die beiden Samenbanken mit Internet-Katalog eine Beschwerde bei den jeweiligen Aufsichtsbehörden eingereicht und hofft, dass diese entsprechende Maßnahmen ergreifen wird. Ganz allgemein halten wir es jedoch für erforderlich, dass sich Berufsverbände wie die Bundesärztekammer und der Arbeitskreis Donogene Insemination auch verstärkt damit beschäftigen, welche Art von Information zu Samenvermittlung zulässig ist bzw. wo die Grenze zwischen Werbung und Informationsvermittlung verläuft. In den derzeitigen Richtlinie finden sich hierzu keine Hinweise.

Wünschenswert wäre aus unserer Sicht eine Darstellung von Samenvermittlung, die einerseits Informationen über das Angebot der Familiengründung mit dem Samen eines Fremden bietet, gleichzeitig aber auch die daraus entstehende Verantwortung und Herausforderungen betont. Dazu gehört bei der Suche nach Samen abgebenden Personen unbedingt, dass diese durch die Samenabgabe der genetische Elternteil eines Kindes wird und dies Auswirkungen auf seine oder ihre weiteren Kinder haben kann. Gleichzeitig sollten die Wunscheltern informiert werden, dass das Kind im Wissen um seine Abstammung aufwachsen sollte und es möglicherweise später Kontakt zum genetischen Elternteil und Geschwistern haben möchte. Auf keinen Fall sollte eine Darstellung von Samenvermittlung erlaubt sein, die die vermeintlichen körperlichen und intellektuellen Vorzüge der Samen abgebenden Personen hervorhebt oder die vor allem den finanziellen Aspekt als Motivation anspricht.

Am 30. Dezember 2021 berichtete die Zeitung Gießener Allgemeine über die Aufklärung und Suche von Spenderkind Thorsten. Der Beitrag mit dem Titel „Identität beraubt: Sohn erfährt nach 43 Jahren von Samenspende und sucht nun Vater“ ist auch online frei zugänglich. Thorsten registriert sich aus Interesse an Ahnenforschung in einer DNA-Datenbank und findet dort überraschend einen Halbbruder. Damit konfrontiert er seine Mutter und erfährt die Wahrheit über seine Entstehungsweise. Er entstand in der Praxis des Gießener Gynäkologen Dr. Heinrich Müller, den Samen organisierte der Hautarzt Dr. Renfer. Die Wahrheit erlebt er als Erleichterung, weil sie für ihn vieles klärt, was er zuvor spürte, aber nicht einordnen konnte. Er macht sich auf die Suche nach seinem leiblichen Vater.

Thorstens Geschichte ist die eines Individuums und gleichzeitig typisch für die vieler Spenderkinder. DNA-Datenbanken spielen für die Aufklärung eine wichtige Rolle. Immer wieder finden Spenderkinder darüber heraus, dass etwas nicht stimmt, wenn sie Halbgeschwister oder andere nahe Verwandte finden, von denen sie bisher nicht wussten. Oft folgt dann ein klärendes Gespräch mit den Eltern, sofern diese noch leben und sich darauf einlassen. Viele Spenderkinder erleben die Aufklärung als Erleichterung, weil sie diffuse Wahrnehmungen, die sie sich nicht erklären konnten, plötzlich einordnen können.

Oft schließt sich dann die Suche nach dem leiblichen Vater an. Die ist meist mühevoll und langwierig. Ärzte, die Auskunft geben könnten, sind bereits verstorben, Unterlagen werden erst seit 2018 zentral gesichert. Spenderkinder, die früher entstanden sind, haben aber auch ein Recht, zu erfahren, wer ihr leiblicher Vater ist. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn sich Männer, die Samen „gespendet“ haben, selbst bei uns melden oder wenn wir Hinweise von anderen Verwandten oder Angehörigen bekommen (info@spenderkinder.de oder spenderkind-giessen77@web.de).

1. Verein

Am 18. September fand unser offizielles Vereinstreffen in Berlin statt. Im Anschluss wurde das Vorstandsteam neu gewählt und besteht jetzt aus folgenden Personen:

Nach der Mitgliederversammlung haben wir online über drei mögliche politische Forderungen zur Aufwandsentschädigung für „Spender“ abgestimmt. Durchgesetzt hat sich die Option „Spender sollen nur eine Aufwandsentschädigung in Höhe des tatsächlich entstehenden Aufwands für Fahrtkosten und Arbeitsausfall in Höhe von ca. 30 Euro erhalten.“

Nach der Mitgliederversammlung wurde außerdem eine Arbeitsgruppe „Inklusive Sprache“ gegründet. Diese soll Vorschläge für die Überarbeitung der Internetseite mit inklusiver Sprache erarbeiten und dem Verein zur Abstimmung vorschlagen. Um das allgemeine Verständnisses für die Idee inklusiver Sprache zu verbessern, hat Sunny auf ihrem YouTube Kanal Reagenzglasbaby ein Video mit Spenderkinder-Mitglied Sam veröffentlicht.

Für die zehn größeren Kliniken haben wir erfolgreich einzelne Mitglieder angesprochen, ob wir ihre Kontaktdaten als Ansprechpartner für neue Spenderkinder weiterleiten können.

Wir haben inzwischen unser erstes Mitglied, das aus einer Eizellvermittlung und Leihmutterschaft entstanden ist. Auf Sunnys YouTube Kanal Reagenzglasbaby erzählt sie ihre Geschichte.

Anne hatte bereits letztes Jahr zusammen mit Tobias Bauer von der Universität Kumamoto (Japan) eine Spenderkinder-Studie begonnen. Die Auswertung der Online-Fragebögen läuft noch, in den letzten Monaten wurden zusätzlich einige Interviews durchgefühhrt. Beim DGPPN-Kongress in diesem Jahr hat Anne mit einem Poster einen ersten kleinen Einblick in die Daten gegeben, Tobias Bauer hat dazu einen Vortrag auf einem Bioethiksymposium in Japan gehalten.

2. Verwandtentreffer

Für Spenderkinder, die noch keinen DNA-Test gemacht haben, empfehlen wir weiterhin Ancestry, weil man die Rohdaten dieses Tests auch bei Family Finder und MyHeritageDNA kostenlos hochladen kann. Das geht zwar mit 23andMe auch, aber Ancestry hat die größere Datenbasis.

Dieses Jahr haben mindestens 14 Spenderkinder herausgefunden, wer ihr genetischer Vater ist. Außerdem hatten wir 6 neue Halbgeschwistertreffer.

Wir haben insgesamt 42 identifizierte genetische Väter (teilweise von größeren Halbgeschwistergruppen) und insgesamt 56 Halbgeschwistergruppen (die größten zwischen 7 und 9 Familien).

3. Internetseite

Folgende Beiträge auf unserer Internetseite aus diesem Jahr möchten wir besonders ans Herz legen:

Sunny hat auf ihrem YouTube Kanal Reagenzglasbaby einige spannende Beiträge veröffentlicht, die über die Playlist für Spenderkinder zu finden sind:

4. Öffentlichkeitsarbeit

Coronabedingt gab es dieses Jahr weiterhin wenige Veranstaltungen.

5. Rechtliches

6. Medienbeiträge

7. Internationales

8. Ausblick auf 2022

Die neue Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP hat sich in den Bereichen Familienpolitik, Abstammungsrecht und Reproduktionsmedizin viel vorgenommen. Die Pläne im Koalitionsvertrag weisen dahin, dass genetische Abstammung und Elternschaft weiter voneinander gelöst werden sollen. Positiv für Spenderkinder sind insbesondere zwei Vorhaben: es soll ein statusunabhängiges Feststellungsverfahren eingeführt werden, in dem ein Kind seine Abstammung gerichtlich klären lassen kann ohne zugleich die rechtliche Elternschaft anfechten zu müssen, und das Samenspenderregister soll auch für bisherige Fälle, private Samenspenden und Embryonenspenden geöffnet werden. Vermutlich werden wir schon im nächsten Jahr konkreter zu den Plänen Stellung nehmen können.

Am Montag, den 8. November 2021, sendet ARTE die Dokumentation „Re: Samenbank oder Hausbesuch? Wunschkinder von fremden Vätern“. Darin geht es vor allem um private Samenvermittlung. Gezeigt werden eine alleinstehende Frau und ein Frauenpaar, die sich ihren Kinderwunsch mit privater Samenvermittlung erfüllen möchten. Gewünscht wird ein Kind, das bedingungslos liebt bzw. das seine beiden Wunschmütter als alleinige Eltern anerkennt. Das Frauenpaar möchte dem Kind zwar Kontakt zum Vater ermöglichen, wenn das Kind dies wünscht. Lieber wäre den Frauen aber, das Kind hätte kein Interesse daran, und fügt hinzu „wir wollen die Eltern sein“.

Welche Rolle spielt der genetische Vater?

Die Leiterin einer dänischen Samenbank erklärt, dass es zwar eine genetische Verbindung zwischen genetischem Vater und Kind gebe, dass jedoch der genetische Vater keinen Kontakt zum Kind haben dürfe, um die soziale Elternstellung der Wunscheltern nicht zu gefährden. Interessen des Kindes werden dabei nicht berücksichtigt.

Bei privater Samenvermittlung gibt es keine solchen Vorgaben. Zwei private „Samenspender“ berichten von ihren Erfahrungen. Einer von ihnen hat über 120 Kinder gezeugt, der andere nennt keine Zahl, „spendet“ aber seit Jahren zwei bis dreimal im Monat. Sie sind offen für Kontakt zu den entstehenden Kindern. Einer der beiden erzählt, wie herausfordernd die Rollenverteilung bereits auf Ebene der Eltern ist, wie ein Kind nach der Geburt auf seinem Bauch lag, die Wunschmutter ihn dann aber doch wegschickte, weil er in ihren Augen die Zweisamkeit der Wunschmütter mit dem Kind störte.

Bei Spenderkinder-Mitglied Britta und ihrem Vater Dietrich fügen sich die Perspektiven zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen und vereinen Rückblick und Ausblick: Dietrich reflektierte seine Zeit als „Samenspender“ vor über 20 Jahren. Er übernahm Verantwortung für die entstandenen Menschen, indem er sich in einer DNA-Datenbank registrierte. So fand er Britta, die ihren genetischen Vater und Halbgeschwister suchte. Die beiden lernen sich kennen – und zur genetischen Verbindung kommt eine soziale Beziehung hinzu. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Wieviel „Vater“ ist ok? Die unkomplizierte Anrede per Vorname ist für alle sofort selbstverständlich. Mit wachsender sozialer Beziehung stellt sich die Frage: Was braucht es für die Anrede „Vater“? Die Doku wagt einen kurzen Einblick – eine Fortsetzung wäre schön!

Die Sendung ist über die Mediathek abrufbar.

Im Youtube-Interview mit Sunny spricht Martina darüber, wie sie erfahren hat, dass sie ein Spenderkind ist und von ihrer Suche nach ihrem biologischen Vater. Der Blick in den Spiegel macht das Unbekannte sichtbar, aber doch nicht greifbar.

Wer hat eine Idee, wer Martinas biologischer Vater sein könnte? Er lebte 1985 (evtl. auch schon vorher) im Raum Essen, ist vermutlich groß, blond und mindestens 53 Jahre alt, eher älter. Jeder Hinweis kann helfen! Hinweise gerne an info@spenderkinder.de.

In der aktuellen Folge des Podcasts Eros und Psyche „Wäre ich wenigstens aus einem one night stand entstanden!“ Das Gespräch mit den Spenderkinder Schwestern spricht Gastgeberin Miriam Mottl mit den drei Spenderkindern Sandra, Britta und Anne. Im Gespräch geht es darum, wie die drei Spenderkinder selbst Schweigen und Aufklärung erlebt haben und was sie sich für andere Spenderkinder wünschen. Miriam Mottl bringt ihre Erfahrungen als Gynäkologin an einer Kinderwunschklinik ein.

Am 17. September 2021 war Spenderkindermitglied Sandra zu Gast in der Sendung SWR-Nachtcafé „Die Wahrheit muss ans Licht“. Etwas ausführlicher gibt es den Beitrag von Sandra auf Youtube. In der Sendung erzählt sie, wie sie mit 38 Jahren von ihrer Mutter erfuhr, dass sie durch Samenvermittlung in der Praxis eines Tübinger Frauenarztes entstand. Die Mutter hatte ihrem Mann versprochen, Sandra bis zu seinem Tod nicht aufzuklären. Als es dann soweit war, suchte die Mutter das Gespräch mit Sandra. Was genau sie sagen wollte, bleibt im Dunkeln, denn Sandra erriet sofort worum es ging.

Sandra möchte besonders anderen Eltern von Spenderkindern ans Herz legen, ihre Kinder – auch wenn diese bereits erwachsen sind – über ihre Entstehungsweise aufzuklären. Für die Aufklärung erwachsener Spenderkinder haben wir extra Hinweise zusammengestellt.

Außerdem ist Sandra auf der Suche nach ihrem biologischen Vater und möglichen Halbgeschwistern. Sie wurde im Jahr 1982 in der Praxis von Dr. Rimbach in Tübingen gezeugt. Es ist bekannt, dass der Arzt Ehemänner seiner Patientinnen, die bereits ein Kind hatten, als „Spender“ anfragte.

Wer weiß etwas oder kennt jemanden, der einen Hinweis geben könnte? Auch kleine Informationen können weiterhelfen! Hinweise bitte an Info@spenderkinder.de.